在古代文学的长河中,杜甫以其卓越的才华和深沉的忧国忧民情怀,被尊称为“诗圣”,他的诗作,以其深邃的思想内涵、高超的艺术手法和深远的社会影响,独树一帜。《书愤》这首诗,便是杜甫忧国忧民情怀的集中体现,其原文与翻译至今仍广为传颂,本文将深入解析《书愤》的原文与翻译,以展现杜甫不朽诗篇的伟大魅力。

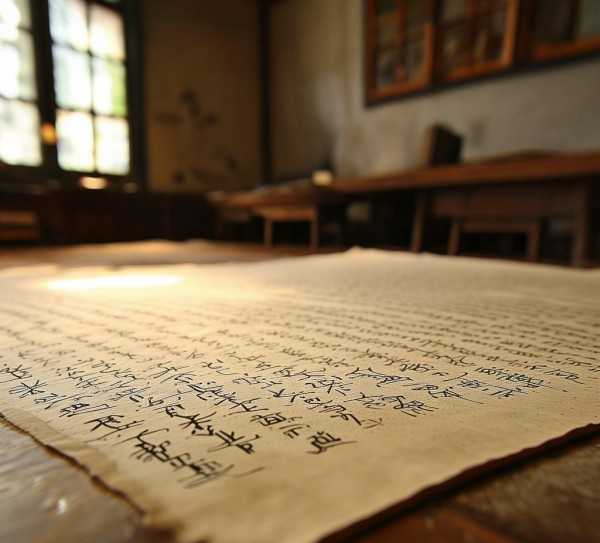

《书愤》原文

白也诗无敌,飘然思不群。 清新庾开府,俊逸鲍参军。 渭川田家熟,千里稻花香。 战伐地,不见有人耕。

《书愤》翻译

李白啊,你的诗篇无人能及,思想飘渺,不拘一格。 如同庾信的清新,鲍照的俊逸。 渭川的田地丰收,千里稻花香气袭人。 在这片战火纷飞的土地上,却不见有人耕作。

原文解读

杜甫在《书愤》中,以李白为引,抒发了对国家和人民的深切关怀,首句“白也诗无敌”,既赞美了李白的诗歌成就,也隐含了他对自身诗歌理想的追求。“飘然思不群”则描绘了李白诗歌的独特风格,即超然物外,独立思考。句“清新庾开府,俊逸鲍参军”,将李白与庾信、鲍照这两位古代诗人相提并论,突显了李白诗歌的清新与俊逸,庾信和鲍照均为南北朝时期的著名诗人,他们的作品以清新脱俗、意境深远著称。

第三句“渭川田家熟,千里稻花香”,描绘了一幅丰收的景象,在战火纷飞的年代,这样的美景显得格外珍贵,诗人借此表达了对和平的渴望和对战争的憎恶。

最后一句“战伐地,不见有人耕”,揭示了战争的残酷,在这片土地上,曾经是耕者如云,如今却荒芜一片,诗人以此抒发了对国家命运的忧虑和对人民疾苦的同情。

翻译赏析

《书愤》的翻译,既要忠实于原文,又要具有艺术感染力,翻译者在此诗中运用了直译和意译相结合的方法,力求将杜甫的情感和意境传达给读者。首句“白也诗无敌”,翻译者采用了直译,将“白也”译为“李白”,将“诗无敌”译为“诗歌无人能及”,保留了原文的韵味。

句“飘然思不群”,翻译者采用了意译,将“飘然”译为“超然”,将“思不群”译为“独立思考”,既传达了原文的意思,又体现了翻译者的艺术加工。

第三句“清新庾开府,俊逸鲍参军”,翻译者采用了直译和意译相结合的方法,将“清新”和“俊逸”分别译为“清新脱俗”和“意境深远”,既保留了原文的意境,又使翻译更加流畅。

句“渭川田家熟,千里稻花香”,翻译者采用了直译,将“渭川田家熟”译为“渭川的田地丰收”,将“千里稻花香”译为“千里之外稻花飘香”,使读者能够直观地感受到诗中的美景。

最后一句“战伐地,不见有人耕”,翻译者采用了意译,将“战伐地”译为“战火纷飞的土地”,将“不见有人耕”译为“却不见有人耕作”,使读者能够深刻地感受到诗人对战争的憎恶和对人民疾苦的同情。

《书愤》一诗以其深沉的思想内容和精湛的艺术技巧,成为了古代文学的瑰宝,通过对原文及翻译的解读,我们不仅能够领略到杜甫的伟大,还能够感受到诗歌的魅力。